2025-07-21 10:51 来源:中国城市规划网

一、项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,本着对历史负责、对人民负责的态度,建立分类科学、保护有力、管理有效的城乡历史文化保护传承体系,系统完整保护传承历史文化遗产。坚持以用促保,传承历史文化、红色文化、工业文化、民族文化,推进以文化人、以文化城、以文化乡,讲好沈阳故事,推进文化自信自强,为建设文化强市提供有力保障。

沈阳是1986年国务院公布的第二批国家历史文化名城,历史文化底蕴深厚、遗产资源丰富、城市空间格局特色鲜明。

近年来,沈阳市统筹推进历史文化保护传承与城乡建设融合发展,开展了一系列保护、利用、展示工作,并取得了显著成效。本次规划以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,全面保护好、传承好、利用好沈阳历史文化资源,构建全域历史文化保护格局和遗产分类保护传承体系,推进历史文化保护传承工作全面融入城乡建设和经济社会发展。

二、名城价值

沈阳具有11万年的人类活动史、7200多年的人类文化史和2300多年的城市建设史,是中华文明起源和中华文化传承的地标性城市、中国共产党领导下近现代民族独立和解放斗争的英雄城市、中国近现代工业摇篮和共和国工业奠基地、体现多民族和多元文化交汇融合的代表性城市。

三、保护目标

建立系统完整的城乡历史文化保护传承体系,做到空间全覆盖、要素全囊括,全面、系统保护各时期重要城乡历史文化遗产。

正确处理保护与发展的关系,有效保护、充分利用城乡历史文化遗产,体现沈阳历史文化名城丰富的文化内涵,增强文化自觉、坚定文化自信、推进文化自强。

将历史文化保护传承工作融入经济社会发展、生态文明建设和现代生活,擦亮历史文化名城“金名片”,彰显城市特色风貌,助力沈阳区域性文化创意中心建设。

四、保护框架

本轮名城保护规划充分体现“空间全覆盖、要素全囊括”,系统保护全域历史文化空间格局、地域特色文化资源和非物质文化资源,包括山水格局、历史城区、历史文化街区、历史地段、历史文化名镇、名村和传统村落、文物、历史建筑、名木古树及历史园林、工业文化遗产、红色文化遗产、线性文化遗产、非物质文化遗产、历史地名及老字号等优秀传统文化。

沈阳历史文化名城保护规划保护框架体系

五、保护内容与措施

规划系统保护全域历史文化空间格局、地域特色文化资源和非物质文化资源,包括以下八方面内容。

一是市域历史文化保护。强化全域“山-水-城-村”历史文化空间特色,构建“三山、三水、一城、多村”保护格局。重点保护棋盘山-马耳山、七星山、巴尔虎山等共同维育的山体形态与文化景观,保护辽河、浑河、蒲河及卧龙湖、财湖、仙子湖、秀湖等河湖水系共同构成的生态格局与文化景观。

市域历史文化保护结构图

二是中心城区历史文化保护。重点保护盛京城、满铁附属地、商埠地共同构成的“板块拼贴式”特色空间格局,划定总面积约20.7平方公里的历史城区。加强历史城区、历史文化街区、历史地段整体保护与周边景观风貌管控,突出历史文化景观节点及廊道,彰显历史风貌特色。妥善处理保护和发展的关系,统筹空间布局,合理确定历史城区建设密度和强度,采用“绣花”“织补”等微改造方式,稳妥推进历史城区有机更新。

历史城区保护结构图

三是历史文化街区和历史地段保护。保护方城、中山路、铁西工人村3片省级历史文化街区,强化街区的传统格局和风貌,改善基础设施,提高环境品质。划定铸造厂(工博)地区、北市场地区、红梅味精厂地区等16片历史地段,有序开展保护利用规划编制,确定具体保护内容与要求,强化历史地段传统风貌,推进文商旅融合发展。

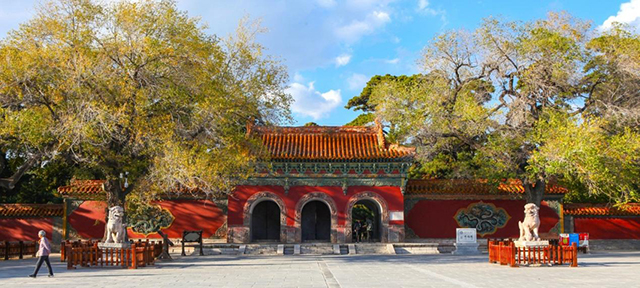

方城历史文化街区

中山路历史文化街区

铁西工人村历史文化街区

四是名镇名村和传统村落保护。保护法库县秀水河子镇省级历史文化名镇、沈北新区石佛寺一村国家级历史文化名村、新民市辽滨塔村等5个省级历史文化名村、法库县公主陵村等4个中国传统村落。加强普查申报,推进综合保护利用,强化历史村镇与周边山水环境的整体保护。

五是文物古迹及历史建筑保护。保护沈阳故宫、福陵、昭陵3处世界文化遗产、314处市级以上文物,保护其他不可移动文物以及地下文物。完善文物保护范围和建设控制地带划定,加强本体保护修缮及日常安全监控,强化文物周边环境保护与风貌协调。

福陵

保护市政府公布的236处历史建筑,以及县(市)政府公布的6处历史建筑。完善保护图则编制,深入实施分类保护,加强本体修缮及周边环境保护。

沈阳药科大学主楼

六是古树名木及历史园林保护。保护已经确定的3300余株古树名木和建成50年以上的城市公园绿地、价值突出的郊野绿地。深入推进普查认定工作,建立健全保护管理法规及制度,划定并落实各类古树名木保护范围。

七是特色遗产保护。保护沈阳铸造厂等3项国家工业遗产和沈阳红梅味精厂旧址等4项省级工业遗产。加强厂区、厂房、工人住宅、教育培训设施等生产生活设施的一体化保护,打造工业遗产特色片区,弘扬劳模精神和工匠精神。

东贸库建筑群

沈阳重型机器厂二金工车间旧址

保护已公布的革命文物以及与百年党史密切相关的遗址遗迹、革命烈士陵园,加强革命文物本体修缮与周边景观环境整治,充分阐释辽宁“六地”红色文化在沈阳的价值,塑造英雄城市形象。

保护沈阳市域内燕秦汉及明长城、辽河水运通道、大御路、近代铁路等线性文化遗产,不断完善线性文化遗产相关的历史文化资源调查、保护认定及规划编制等工作,加强系统保护与展示利用,积极促进全域文化旅游发展。

八是非物质文化遗产及优秀传统文化保护。保护260项市级以上非物质文化遗产、247名市级以上代表性传承人,以及历史地名、老字号、庙会等优秀传统文化。加强保护名录认定与公布,加强保护标志与宣传阐释。

六、展示与活化利用

坚持价值引领、系统展示、服务公众、以用促保,彰显沈阳历史文化、红色文化、工业文化、民族文化内涵,打造历史文化体验区和特色文旅景区,建设多元文化展示空间、文旅服务空间,完善非物质文化传承空间,让历史文化融入现代生活,全面提升沈阳文化影响力、旅游吸引力、产业竞争力。

七、规划创新点及特色

一是组织创新,开放协同的工作模式。

形成多团队协作、全社会参与、跨学科研究、多专题支撑工作模式。联合住建、文旅等政府机构,引入高校科研团队等社会力量,构建“政府主导、专业支撑、社会参与”的协作框架。通过听证会、问卷调查、社区工作坊等形式,广泛征集居民、商户、游客的意见。融合历史学、建筑学、社会学、生态学等多学科理论,形成综合性的研究体系。通过沈阳名城价值专题研究、线性文化遗产廊道比较专题研究等九大专题研究提供针对性解决方案。

二是价值引领,高度淬炼的城市性格。站在中华民族伟大历史进程的角度,判读沈阳在历史上的独特性和唯一性,“讲好中国故事、讲好沈阳故事”,并基于价值引领,构建保护传承体系。

三是全时间、全空间、全系统、全周期立体保护模式。塑造完整史观,克服“重古代、轻现代”的情况,整合各时期文化遗产,尤其是近现代历史文化遗产。突破传统规划“中心城区”局限,统筹全域,形成城乡一体的保护体系;在既有保护体系的基础上,增补新的保护对象,实现应保尽保。采用与沈阳历史文化遗产的丰富性和差异性相适应的多元化保护手法。借鉴其他城市历史文化遗产保护制度,将保护对象从法定序列进行外延,启动实行登录保护管理,逐步建立全生命周期保护名录。

四是基于各级保护综合利用的文化遗产的永续传承。在保护的基础上强调历史文化的传承和复兴,加强各类历史文化资源与现代城市功能的有机整合,激活文化遗产,促进历史文化资源永续利用。以东贸库建筑群、红梅味精厂、水利学校礼堂旧址等为代表,通过编制完善历史建筑保护图则,促进历史建筑的活化利用,从冻结保护转换为更新保护的新视角。

八、实施成效

一是方城历史文化街区规划实施。方城是沈阳2300年城市建设史的空间起点,体现出“宫城居中、前朝后市、方形城池、井字路网”的独特都城格局。

规划锚定“中华文化地标、区域性文化创意中心建设核心区、国际旅游目的地”,采用“通络、聚业、承脉、更新”的设计理念,有效指导了方城街区综合保护利用实施,陆续获得国家文化出口基地、首批国家级旅游休闲街区、国家级夜间文化和旅游消费聚集地、全国沉浸式文旅新业态示范案例、全国示范步行街等殊荣。

方城历史文化街区

二是北市场历史地段规划实施。北市场是东北民俗文化的缩影,已有近400年文化积淀。2021年组织完成了《西塔-北市核心板块城市设计》,2023年完成控详及交通、市政专项规划。

规划按照美好城市生活目的地的总体定位,采用绣花功夫推进街区微更新,修缮锡伯族家庙、满洲省委旧址等文物,系统组织广场和街巷开放空间,为众多非物质文化传承提供了展示场所。

老北市陆续获得国家AAAA级沉浸式旅游景区、国家级夜间文化和旅游消费集聚区、国家级旅游休闲街区等殊荣,已成为沈阳市全新的文化地标。

北市场历史地段

三是铸造厂(工博)历史地段规划实施。工博地区是沈阳现存老旧厂区最集中、工业遗产最丰富的区域,是沈阳工业文化的核心载体。

2021年组织编制完成了《铁西老城区城市设计和城市复兴计划》,2023年完成了控详及交通、市政专项规划,规划以城市复兴计划为愿景,推动老工业区转型升级,将该片区定位为“共和国工业长子巡礼地、先进装备制造业基地、城市国际化示范窗口”。

本着“整体保护、积极创造、全面复兴”的理念,该地区保留了大量工业遗产,并打造了中国工业博物馆、奉天工场等知名文旅品牌,昔日的老厂房实现从“锈厂”向“秀场”的华丽转变,推动铁西老城从工业文明时代装备制造的“优秀生”蝶变为生态文明时代绿色低碳高质量发展的“模范生”。

铸造厂(工博)

版权所有:中国城市规划学会 京ICP备05073892号-2

网站管理:北京清华同衡规划设计研究院有限公司 合作电话:86-010-82819057